Hindernisse für offene Geodateninfrastruktur – und wie man sie umgehen kann

- Wissen teilen

Während sich die Vorteile offener technologischer Ansätze in immer mehr Bereichen durchsetzen, sind sie für die Erfassung, Analyse und Darstellung räumlicher Daten schon seit langer Zeit verbreitet. Offene Geodatensätze wie die des OpenStreetMap-Projekts und offene Geoinformationssysteme wie QGIS werden heute weltweit tausendfach genutzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Auch beim Prototype Fund wurden in den vergangenen 16 Runden immer wieder Projekte aus diesen Bereichen gefördert und konnten im Anschluss oft erfolgreich weitergeführt werden. Obwohl die Bedingungen dafür in vielerlei Hinsicht immer besser werden – Geodaten aus immer mehr Quellen und teilweise auch als Echtzeitdaten werden offen zugänglich gemacht, die Bedeutung von freien Geoinformationssystemen in der Verwaltung, in Unternehmen, Bildung und Lehre nimmt stetig zu und die technischen Möglichkeiten etwa durch cloudbasierte Datenverarbeitung werden immer besser -, bestehen nach wie vor Herausforderungen. Die Projekte des Prototype Fund zeigen, wie Lösungen für Probleme mit fehlenden und inkompatiblen Datensätzen gefunden, offene Datensätze und Software bekannt gemacht und Kooperationen mit der Verwaltung angestoßen werden können.

1. Daten und Code unter Verschluss

Geodaten werden in großem Umfang durch ehrenamtliches Crowdsourcing gesammelt und veröffentlicht. Dass bereits bei öffentlichen Stellen und Unternehmen entwickelter Code und vorliegende Daten der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, ist jedoch bisher keine Selbstverständlichkeit. Verbesserungen in Bezug auf offene Daten verspricht die Durchführungsverordnung (EU) 2023/138. Durch diese EU-Gesetzgebung sind Staaten seit Juni 2024 dazu verpflichtet, die meisten ihrer Geodaten als offene Daten zu veröffentlichen. Die Umsetzung verläuft bisher jedoch schleppend und nicht alle Bundesländer halten sich an diese Regelung. Bayern, das sich schon zuvor vehement gegen die freie Veröffentlichung von Geodaten zur Wehr gesetzt hatte, stellt seine im Informationssystem ALKIS gespeicherten Liegenschaftsdaten – anders als alle anderen Bundesländer – weiterhin nicht frei zur Verfügung. Unternehmen stellen ihre Geodaten noch weitaus seltener offen zur Verfügung, auch dann wenn es sich bei ihnen um Staatsunternehmen wie die Deutsche Bahn handelt. Das führt dazu, dass diese Daten für neue Projekte ein weiteres Mal gesammelt und gespeichert werden müssen, ein Unterfangen, das in der Regel viel Zeit und Serverinfrastruktur erfordert. Für das Projekt Bahn-Vorhersage, das 2023/24 durch den Prototype Fund gefördert wurde, hat der Entwickler Theo Döllmann bereits mehrere Jahre im Voraus begonnen, Verspätungsdaten der Deutschen Bahn eigenständig zu erheben.

2. Inkompatible Formate und Schnittstellen

Werden Daten und Code für Geoinformationssysteme veröffentlicht, wird die Arbeit mit ihnen oft durch uneinheitliche Formate erschwert. Es gibt eine Reihe von Standards für Geodaten und Geoinformationssysteme. Diese sind jedoch nicht immer offen, d. h. leicht zugänglich und frei einsetzbar. Oftmals sind Standards nicht ausreichend bekannt und einheitlich. So kommt es dazu, dass auch Geodaten auch durch die Veröffentlichung als offene Daten nicht immer ihren vollen Nutzen entfalten können – insbesondere dann, wenn Daten aus verschiedenen Quellen verknüpft werden sollen. Mit diesem Problem haben sich beispielsweise die Projekte Bright Sky und BrightSkyPlus zwischen 2020 und 2023 beim Prototype Fund beschäftigt. Für die in unüblichen oder schwer auslesbaren Formaten veröffentlichten Daten des Deutschen Wetterdienstes wurde eine offene Schnittstelle entwickelt, die es ermöglicht, die Daten in einem einheitlichen Format abrufbar zu machen.

3. Fehlende Auffindbarkeit

Eine weitere Herausforderung ist, veröffentlichte Geodaten und Anwendungen bzw. Code für Geoinformationssysteme überhaupt erst einmal zu finden. Dass Geodaten von öffentlichen Stellen in Deutschland in mehr als zehn verschiedenen Geoportalen veröffentlicht werden, erschwert deren Auffindbarkeit beispielsweise erheblich. Ähnliche Herausforderungen stellen sich bei Datensätzen, die über Crowdsourcing von verschiedenen Initiativen erhoben werden. Zentrale Plattformen können hier ebenfalls eine Lösung sein. Beispiele sind die Plattformen Sensor.Community und OpenSenseMap, deren Weiterentwicklung 2019/20 durch den Prototype Fund unterstützt wurde. Über sie können Umweltdaten, die Freiwillige weltweit mithilfe von Sensoren erheben, zentral zugänglich gemacht werden. Leichter auffindbaren Code soll seit 2022 Open CoDE als zentrale Plattform für den Austausch und die gemeinsame Entwicklung von Open-Source-Software für die öffentliche Verwaltung ermöglichen. Die Kulturplattform OpenCulturas, an die das 2024/25 im Prototype Fund entwickelte Projekt Accidental Contributions zur Erhebung von OpenStreetMap-Daten anknüpft, ist dort bereits vertreten. Da nur Mitarbeitende und Auftragnehmende der öffentlichen Verwaltung Projekte anlegen können, ist die Plattform für Geoinformationssysteme von und für die Zivilgesellschaft weniger geeignet.

4. Mangel an Ressourcen

Dafür zu sorgen, dass Geodaten und Code für Geoinformationssysteme verfügbar, aktuell, einfach auffindbar und nutzbar sind, erfordert Ressourcen, die häufig – besonders in primär ehrenamtlich getragenen Projekten – nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Gerade für kleine Projekte gibt es mit einigen Ausnahmen, wie dem mFund des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr oder auch dem Prototype Fund, wenig Finanzierungsmöglichkeiten. Es braucht einerseits Arbeitszeit, um Datensätze aktuell zu halten, Anwendungen an Schnittstellen zu genutzten Datenbanken oder Softwarepaketen anzupassen und eine Open-Source-Community aufzubauen und zu pflegen. Andererseits sind auch Speicher- und Rechenkapazitäten nötig, um die großen Geodatensätze zu verarbeiten. Während das 2019 im Prototype Fund gestartete Projekt Emissions-API nach Ende der Förderung durch kostenlose Rechnerinfrastruktur der Universität Osnabrück unterstützt wurde, konnte das Problem aufwändiger Maintenance letztlich nicht gelöst werden. Mit einem immer größer werdenden Datensatz und nach einer Änderung der API für Satellitendaten durch die ESA wurden Anpassungen erforderlich, die durch das ehrenamtlich arbeitende Team nicht durchgeführt werden konnten. Deshalb wurde das Projekt im Juli 2024 schließlich eingestellt.

5. Ungenutzte Vorteile durch Kooperation

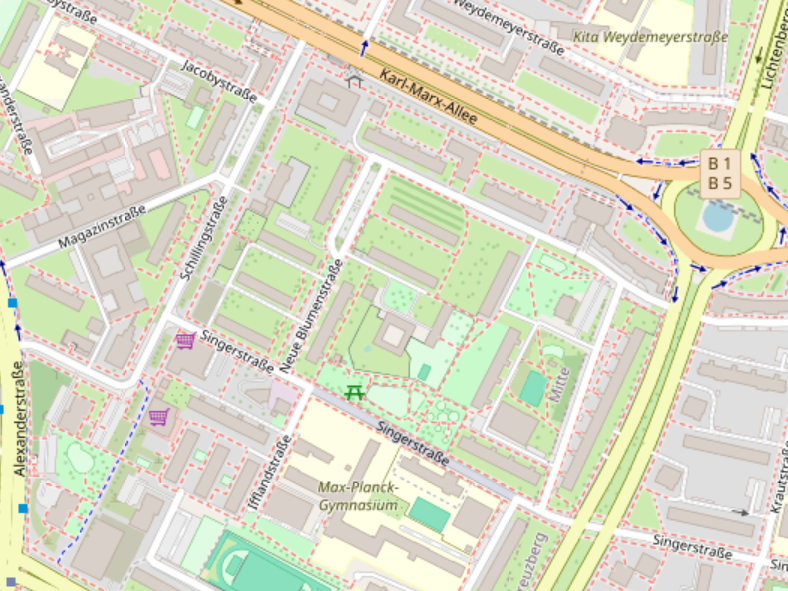

Für den Aufbau von Communities aus Personen, die zu offenen Geodaten und Geoinformationssystemen beitragen, fehlen ebenfalls oft Kapazitäten. Daraus ergeben sich Schwierigkeiten bei der Kooperation, die für Open-Source-Projekte essentiell ist. Da an offenen Geodaten und und Geoinformationssystemen verschiedenste Akteure aus öffentlicher Verwaltung, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, der freien Entwickler*innen-Szene und Open-Data-Bewegung beteiligt sind, ist die Kooperation anspruchsvoll. Oft gelingt allerdings nicht einmal die Kooperation zwischen verschiedenen Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Wie Jonas Bostelmann vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen in seiner Keynote beim 16. Demo Day des Prototype Fund aufzeigte, muss die öffentliche Verwaltung dort als erstes ansetzen. Bei der Zusammenarbeit zwischen freien Open-Source-Communities und der öffentlichen Verwaltung ergeben sich besondere Herausforderungen, wenn Daten zusammengeführt werden sollen. Während Beiträge an Projekten wie OpenStreetMap meist an keine oder wenig Bedingungen geknüpft sind, dafür aber regelmäßig aktualisiert werden, gelten für Geodatensätze öffentlicher Stellen in der Regel höhere Qualitätsstandards und Daten werden in selteneren Abständen erhoben. In der Praxis müssen deshalb Wege gefunden werden, die eine einheitliche Qualität garantieren, ohne zu hohe Anforderungen an freiwillig Beitragende zu stellen. Dass die Zusammenarbeit zwischen freien Open-Source-Entwickler*innen und der öffentlichen Verwaltung gelingen kann, zeigt das Projekt FixMyBerlin, das 2016 im Prototype Fund umgesetzt wurde. Aus dem Projekt entstand die FixMyCity GmbH, die heute Städte und Kommunen bei der Umsetzung der Verkehrswende unterstützt und damit Geld verdient. Eine besonders enge Kooperation ist mit der OpenStreetMap-Community und dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg entstanden. Zusammen mit ihnen wurden zwischen 2022 und 2025 auch zwei weitere Projekte beim Prototype Fund umgesetzt, Parkraumdaten aus OpenStreetMap und Verkehrszeichen in OSM. Durch die Kooperation wurden die Ziele erreicht, hochwertige Parkraumdaten mit der Community und über Aufträge an erfahrene Mapper zu erheben, im Geoportal von Friedrichshain-Kreuzberg zu veröffentlichen und zusammen mit der öffentlichen Verwaltung aktuell zu halten.

Auch wenn sich offene Ansätze bei Geodaten und Geoinformationssystemen bereits in besonderem Maße durchgesetzt haben und kreative Lösungen für den Umgang mit den verbleibenden Herausforderungen existieren, sind einige grundlegende Änderungen nötig. Dazu gehören – besonders bei öffentlicher Finanzierung – die konsequente Veröffentlichung von offenen Geodaten in einheitlichen Formaten und von Code für Geoinformationssysteme und der Ausbau einer offenen Infrastruktur für das Teilen und Finden von Daten und Software. Und schließlich braucht es eine bessere Finanzierung auch für Community Building sowie den Ausbau von Kooperationen zwischen verschiedenen Stakeholdern wie der Verwaltung, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, der freien Entwickler*innen-Szene und Open-Data-Bewegung.